○大月市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱

平成24年6月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項で規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱い並びに法第42条第2項で規定する被保険者が負担すべき一部負担金の保険医療機関等から保険者への請求について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合には、これらの適用を受けた後の額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

(3) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(対象)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が困窮することにより、一部負担金の支払が困難であると認めるときは、当該世帯主の申請により減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害(生活用資産の全壊)を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少(前年中収入対比10分の4以下)したとき。

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 預貯金の額が生活保護基準に1000分の1155を乗じて得た額の3箇月分の額以下の世帯

適用区分 | 減免等の割合 |

6月以内に資力の回復が見込めるが、現在一部負担金の支払が困難 | 徴収猶予 |

実収入月額が、生活保護基準の1000分の1155を乗じて得た額を超え100分の120を乗じて得た額以下 | 5割減額 |

実収入月額が、生活保護基準の100分の100を乗じて得た額を超え1000分の1155を乗じて得た額以下 | 7割減額 |

実収入月額が、生活保護基準以下 | 免除 |

(期間)

第5条 減免等の期間は、申請のあった日の属する月を含めて3月以内とする。ただし、徴収猶予の期間は6月以内とする。

(申請)

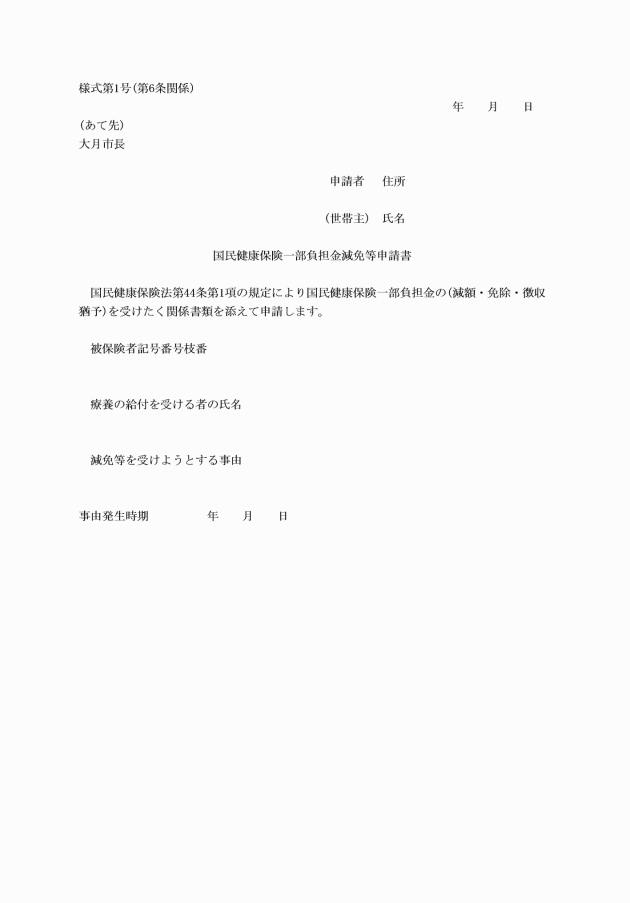

第6条 減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由により、療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。

2 前項で規定する「その事由を証明する書類」とは、次に掲げる証明書等とする。

(1) 罹災証明書

(2) 収入証明書

(3) 世帯生活状況申告書

(審査)

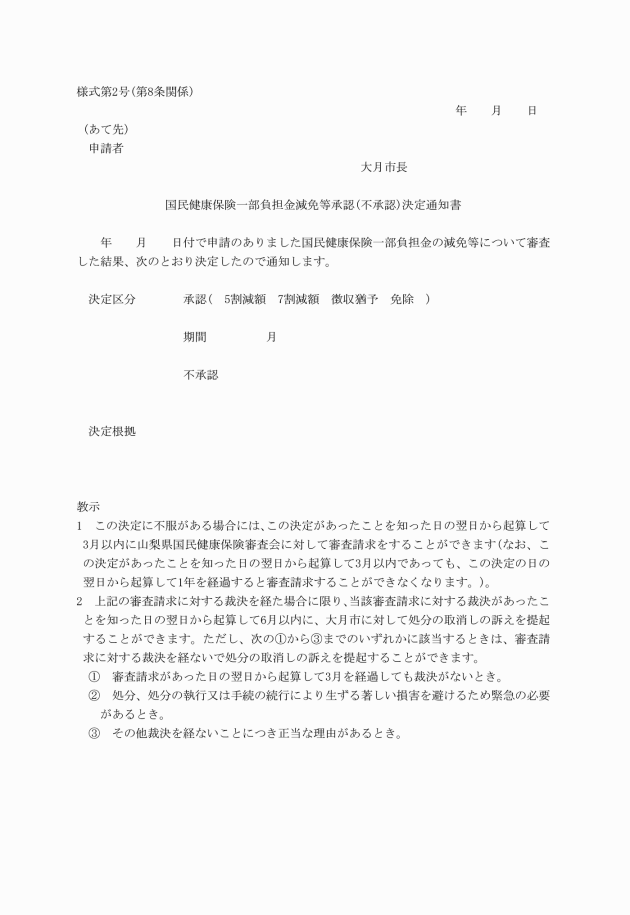

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、減免等の可否について決定するものとする。

2 市長は、減免等の可否の決定に当たって必要と認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定により、当該申請にかかる世帯主に対し、文書及び資料の提出を求め、又は質問を行うことができる。

3 市長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると判断されるときは、減免等を承認しない。

(状況の把握等)

第9条 市長は、証明書を交付したときは、当該世帯の生活状況、収入状況の把握に努めるものとする。

(減免等証明書の提示)

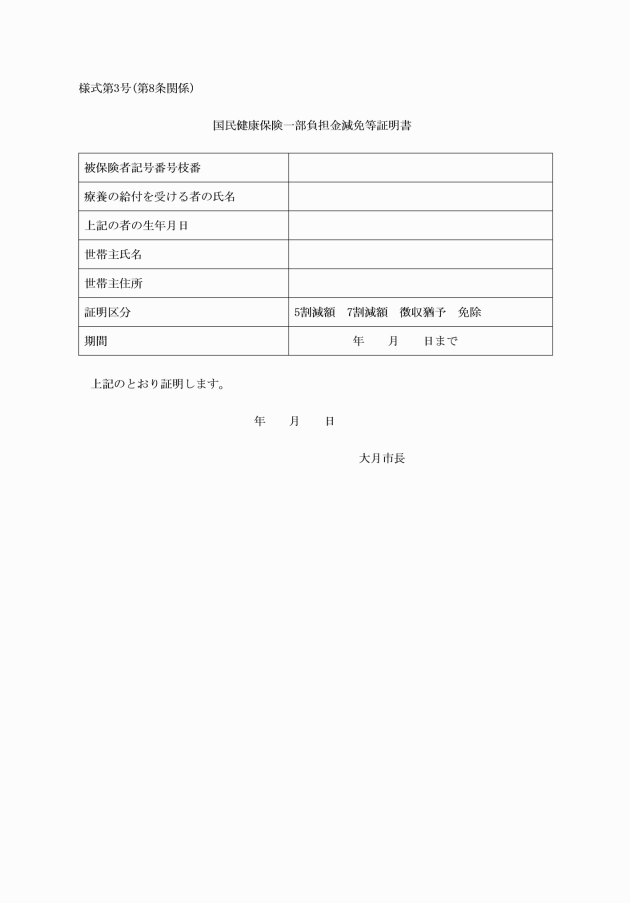

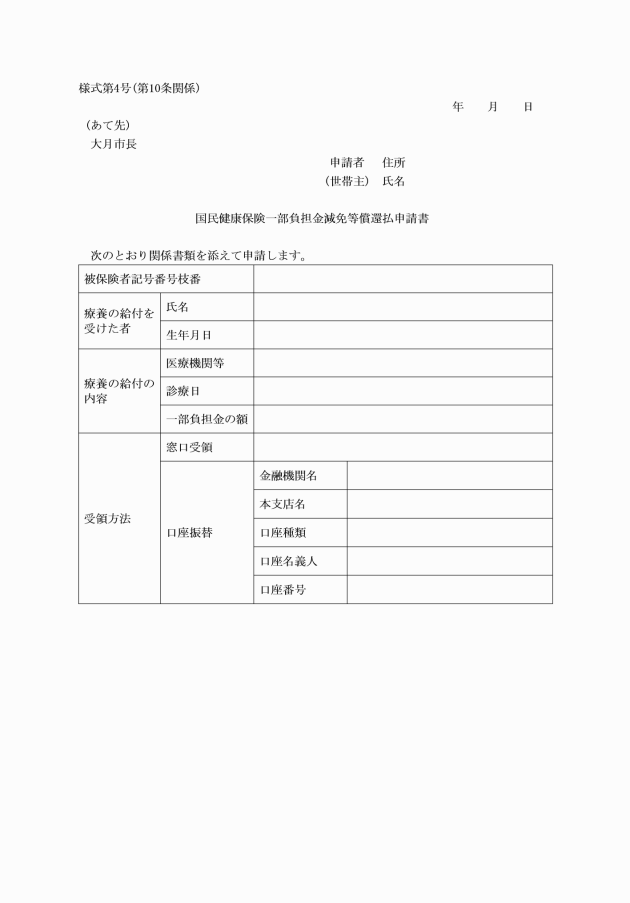

第10条 証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、電子資格確認等に当該証明書を添えて保険医療機関等に提示しなければならない。この場合において、保険医療機関等は、証明書で規定する証明区分によって減免等された後の一部負担金を被保険者から徴する(徴しない)ものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求を受け取った日から起算して20日以内に支払うものとする。

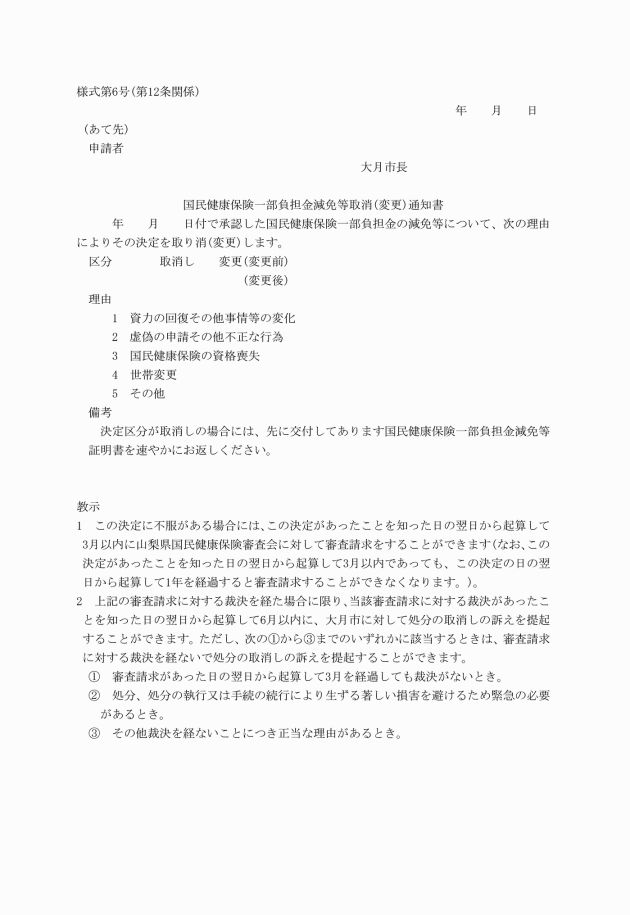

(1) 資力の回復その他の事情等の変化により当該決定が不適当であると認められるとき又は決定内容に変更が生じたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等を受けたとき。

(3) 承認期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき又は世帯変更したとき。

(返還等)

第13条 市長は、前条の規定による処分を行なったときは、当該世帯主からその支払を免れた額又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 前条の規定により減免等の取消し又は変更を受けた世帯主は、交付を受けた証明書を速やかに市長に返却しなければならない。

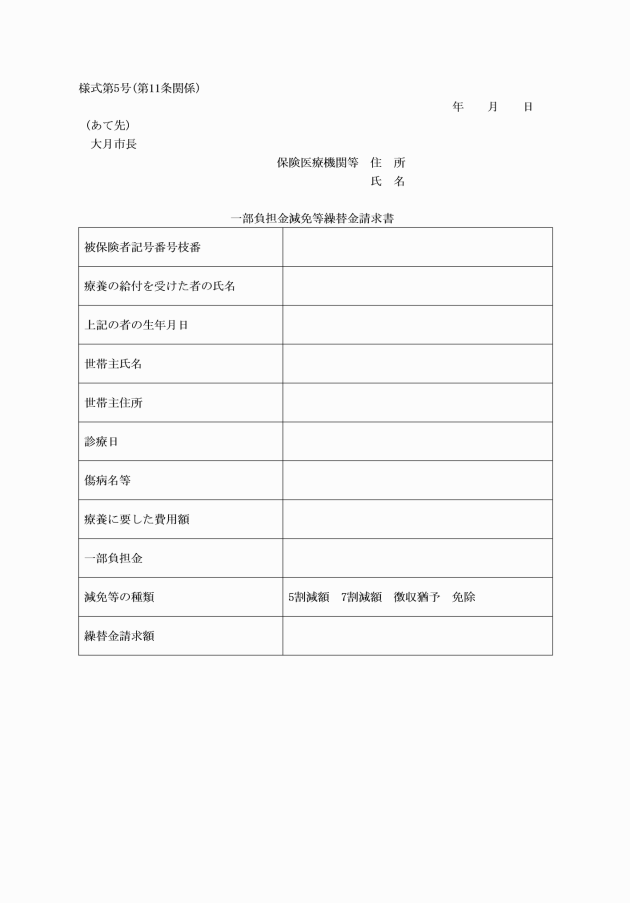

(保険医療機関等の一部負担金の取扱)

第14条 保険医療機関等が法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1人(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「診療終了後」という。)から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を督促し、その記録を残していること。

(2) 診療終了後3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(3) 診療終了後6箇月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。

(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの

(2) 被保険者の属する世帯が保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの

(処分の実施)

第16条 処分の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第3項の規定に基づき督促並びに滞納処分を行ったうえ、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予並びに保険者の処分の請求に関して必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(生活保護基準に乗ずる率)

2 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間、第3条第2項中及び第4条表中「1000分の1155」とあるのは「885分の990」と読み替えるものとする。

3 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間、第3条第2項中及び第4条表中「1000分の1155」とあるのは「870分の990」と読み替えるものとする。

附則(令和6年11月29日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際に現に交付を受けている大月市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の取扱いについては、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。